日本人旅行客が多いハワイ。

1度行ったことがある方はなんとなく風景など思い出せるかと思います。

小学生にハワイという場所がプチ海外がオススメな理由は色々あるかと思いますが、私個人としては学ぶべきことが多いと感じています。

この記事を読めば、ハワイで子どもが感じることができる・子ども自ら学べる部分がしっかりと実感できます。

子どもとハワイをオススメする3つの理由

- 英語への負担が少ない

- 環境問題への意識が高い

- 日本よりも色々な人が生活をしていることがわかる

1.英語への負担が少ない

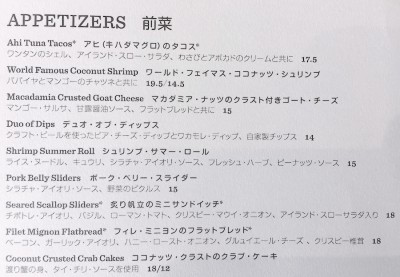

日本語表記が多い

ハワイに行き、驚いたのはその日本語使用率の高さ。

レストラン・空港・タクシー・ショッピングセンターなど日本語の表記が数多く存在します。

海外へ行くと周りが母国語以外であることにストレスを感じずにはいられませんが、ハワイでは日本語が頻繁に使用されています。

画像はこちらから

こんな感じで、英語の横にカタカナ表記があったりローマ字にしてくれることもあります。

あくまでも海外ですが、海外の中で日本語が一番通じる場所といっても過言ではありません。

日本語を話せる人・場所が多い

これはハワイ最大の安心できる点ではないでしょうか。

何か国か海外に行くと経験するのですが、言葉が通じずに色々な場所へ行くのって難しいんです。

日本では当たり前のことができなくなる不安などはないため、子連れではスムーズな旅になります。

現地ママ

現地ママしかしワイキキを出ると日本語が話せる方が極端に少なくなる印象です。

- 病院で症状を正確に伝えることができる→誤診を防ぐ

- 入国審査

- 旅行会社のデスクやラウンジ→旅行プランの変更がしやすい

- 現地ツアー

- ホテルのスタッフ→リクエストや困りごとを伝えやすい

- 空港チェックインカウンター

日本からの旅行者が多いハワイだからこそ、日本人が多い観光地やホテル・空港には日本語が話せるスタッフが多いのです。

コミュニケーションに不自由したくない場合は、ツアーなど予め日本人スタッフの有無を確かめるといいでしょう。

先生やナースも皆明るかったので子どもは泣きませんでした。

2.環境問題への意識が高く「環境」について学べる

オアフ島ではレジ袋の配布・販売が禁止になった

ハワイ州では、エコバックや、マイボトル、紙ストローなどが積極的に使用されています。

条例もそのひとつで、オアフ島でプラスチックのレジ袋の配布・販売が禁止になりました。

さらに、発泡スチロール製のコーヒーカップやプラスチックの蓋つき容器の使用と提供が禁止となっています。

2021年4月からも新たに条例が施行されるなど、州全体で環境保全のための様々な取り組みがなされています。

「ハワイの自然」を意識した製品や取り組み

画像はこちらから

ハワイでは美しい海を守るために、サンゴに有害な成分が入っている日焼け止めの販売を禁止しています。

ハワイ州が独自で取り組む環境問題としては、ハワイ版SDGsのアロハプラスチャレンジがあります。

ハワイ版SDGsのアロハプラスチャレンジ

「アロハプラスチャレンジ」は、官民一体となって取り組んでいる、ハワイの経済、社会、環境の分野で定められた2030年までの達成を目指した次の6つの目標です。

- クリーンエネルギーへの転換

- 地元産の食料供給

- 自然資源の管理

- 廃棄物の削減

- 持続可能なスマートコミュニティの形成

- グリーンジョブ&環境教育

詳しくはこちら

街中でもSDGsを意識した取り組みが建物やサービスの中から発見できます。

観光でも環境について学べる

観光は雇用、環境、文化に貢献しておりハワイの産業にはかかせない役割は大きなものです。

また、海岸清掃や植樹活動、文化の体験など、ハワイで活躍する活動を支援し、旅行者も参画できるプログラムの開発を進めています。

ビーチの清掃など、行う際に子どもが「やらされる」と思わずに

「何で行うか?」

という目的意識をもつために事前に環境のことは親と一緒に学びたいものです。

3.心の「バリアフリー」について学べる

身体障害をもった人が日本と比べて街にたくさんいる

10年以上前に私自身、ハワイで一番驚いた出来事です。

車椅子や義足の方が多い!

車椅子で段差をつっきり、ファストフードで器具や用具を並べて食事をする様子は日本では見かけないものでした。

周りの人も気遣って何かを手伝うというよりは、それが当たり前であり

「あ、義足こっちにおいてください」

のように自然な感じで会話をしていてたいそうショックでした。

特別意識を両者しておらず、障害をもった人がたくさん街に出る・出やすいこの場所。

なんて素敵なんだろうと思いました。

ハワイではインクルーシブ教育が進んでおり、障がいを持つ子の幼稚園からの受け入れが非常に盛んです。

インクルーシブ

言葉障害や多様性を排除するのではなく「共生していく」という意味

日本からも障がいをもった人が他の国に比べて旅行しやすい

ハワイからの障害を持った方への案内

各島とも米国障がい者法の規定により、階段にはスロープが、エスカレーターのあるところにはエレベーターが必ずついています。

また、ほとんどのホテルは車いすに対応しています。

医療の発達によって日本では人工呼吸器や胃ろうなど、医療的ケアが必要な子どもは全国に2万人以上いるとされ、10年間で約2倍に増えました。

ハワイでは、医療ケアが必要な子どもは地元の学校に通いスクールバスで送り迎えをしてくれます。

ハワイでは、医療的ケア児は地元の学校に通います。親の付き添いはありません。娘の場合、進行性の病気でしたので、小学校は親クラスに在籍し、授業内容によって個別のクラスに通っていました。中学からは特別クラスに籍を置き、音楽の時間等で、同学年の子供達と交流を持ちました。高校生になると娘は車椅子が必要となり、胃ろうをつけ癲癇発作もありました。娘には看護師がつき、スクールバスでの送り迎えがありました。感謝しています。

そもそもの考え方や取り組みが日本とは異なり、一緒に生活していくのが当たり前のハワイです。

アメリカでは人的な支援やツールを使うことにより行動が可能になるなら、それは障害ではないと考えるのです。

この考え方や様子は、子どもにも伝えられるものがあると思います。

また、障害のある人はハワイで「障がい者専用パーキング」使用が可能です。

障がい者・障害のある子でハワイ旅行へ行った方の記事

「ハワイに来てみませんか?」 障害ある子どもの就園に悩む母親が日本脱出を決意した一通のメール

気軽に会話を楽しむことができる

「アイ・アム・サム」の映画を観たことがありますか?

スタバで働く知的障がいを持つサムはお客さんにオーダーを聞いた後「グッドチョイス」といって挨拶します。

聞いていて気持ちがよく1日の素敵なスタートをきれますね。

ハワイでもそうなんです!

障害を持つ方がたくさん働いていて、なるほどこういう働き方もあるのかと思うような大事なポジションを任されていたりもします。

そして、たくさんの素敵な言葉をかけてくれるし不思議な言葉も言ってくれるしなんなら英語も教えてくれます。

それも決して特別なことではなく当たり前のこと。

レジャーでも、ホテルでも、街中でも子どもにすごく気さくに話しかけてくれます。

この間隔や自然な風景を子どもにも体験してほしいと思います。

自然体な人が多い

ハワイでは、着飾って化粧をして・・・という人たちはアジア系の方が多い印象です。

ハワイを旅行する外国人や、現地の方は非常に自然体でいるイメージです。

Tシャツに短パンにビーチサンダル。

ホテル周りをいつもと変わらない様子でランニングをしていたり、ヨガや瞑想をしていたりと決して特別なことではなくとらえています。

陳列している製品も前述したように、環境に害を与えない=人体にも害を与えないものが多く販売されています。

人の「中」にフォーカスしているなぁと常に感じます。

子連れ海外はハワイに行って学んで欲しい理由まとめ

ハワイにいって、楽しい!だけで終わってしまってはもったいない。

学んで欲しいことが実はたくさんあり、深いところ位あるのです。

- コミュニケーション

- 障害を持った人たちは日本と違った生活をしていること

- ハワイの環境について実際に現地での取り組み

コメント